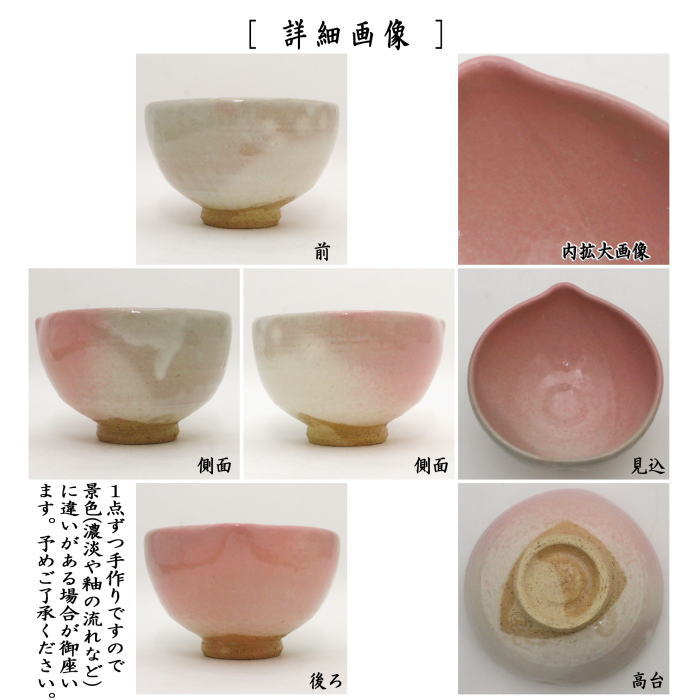

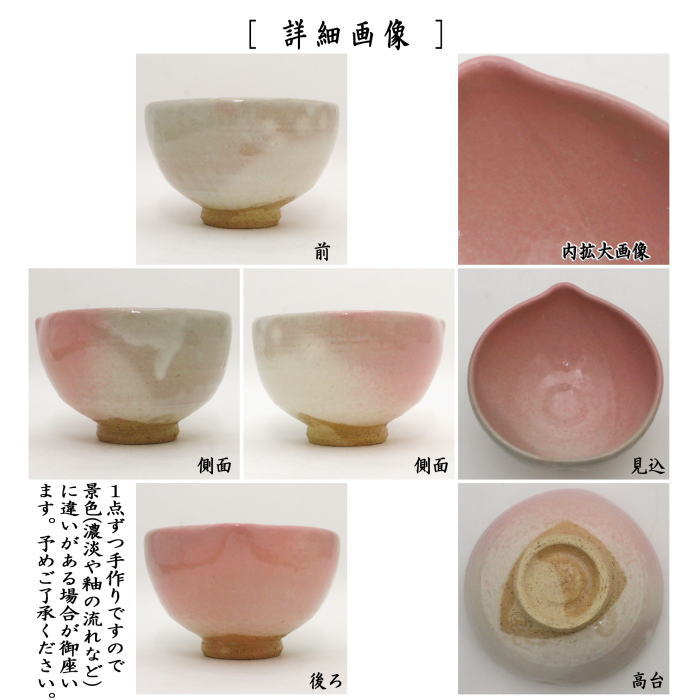

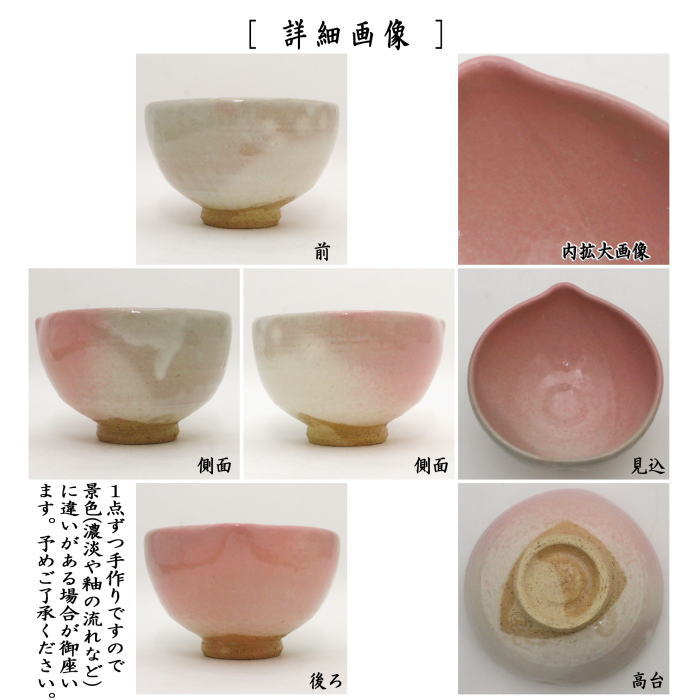

茶道具 抹茶茶碗 雛祭り 萩焼き 桃 盤石窯 茶道

萩焼とは

文禄・慶長の役後の江戸時代初期、毛利藩の保護のもとで李敬(坂高麗左衛門)と李勺光(坂倉新兵衛)の李朝の陶工達により現在の山口県萩市松本に開窯され、後に長門市深川等に伝えられる。

萩茶碗は、日本人の侘び茶にかない、萩の七バケといわれ、茶人に愛された。

主原料である山口県内防府市大道産の白色粘土との相性が良かった。

現在も松本萩・深川萩と伝承されている。

【金本明夫】盤石窯

1965年昭和30年 山口県長門市に生まれる

1971年昭和46年 萩、中野霓林氏に師事

1981年昭和56年 長門市湯本門前に「盤石窯」を独立

1986年昭和61年 茶の湯造形展入賞・九州、山口陶磁器展入賞

1987年昭和62年 (昭和61年より平成24年まで)毎年茶の湯造形展入賞

以後工芸展等で活躍・研鑽中

サイズ:約直径12×高8cm

作者:盤石窯

箱:紙箱

備考:在庫ありの場合(注文日~3日以内の発送可能)