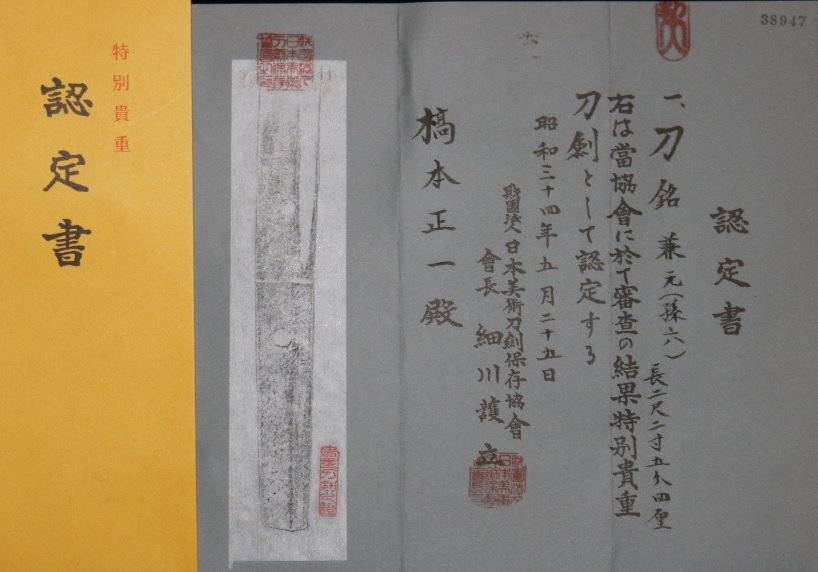

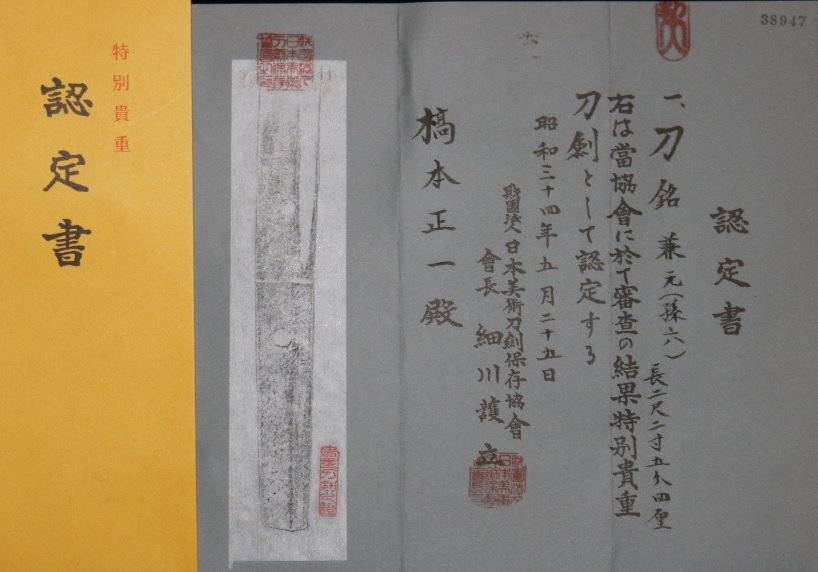

室町時代・美濃の大名工・古刀最上作最大大業物刀匠・在銘「 孫六・兼元 」備山氏鞘書き有り・特別貴重刀剣

室町時代・美濃の大名工・古刀最上作最大大業物刀匠・在銘「 孫六・兼元 」備山氏鞘書き有り・特別貴重刀剣

関の「兼元」は、二代目を特に「孫六兼元」と呼称し、「関の孫六」の名で日本刀史上最もよく知られた名跡のひとつである。「孫六」は、兼元家の屋号であり、後代兼元には「まこ六」などと、カナ文字で銘を切るものもある。

古刀最上作にして最上大業物として、世上遍く知られている名工中の名工で有る。

末関物を代表する刀工の一人で「和泉守兼定(二代目兼定)」と共に、名を知られる「二代目・兼元」が著名で、永正の頃に「初代・兼定」のもとで修行し、その息子二代目兼定と兄弟の契りを結んだという伝説も伝わる。

戦国時代に( 武田信玄 )( 豊臣秀吉 )( 黒田長政 )( 前田利政 )( 青木一重 )などの、多くの武将が孫六を佩刀しており、実用性をもって知られる実戦刀で有る。

作刀期間は、大永 3 年から天文 7 年までの年期作が遺作として残っている。

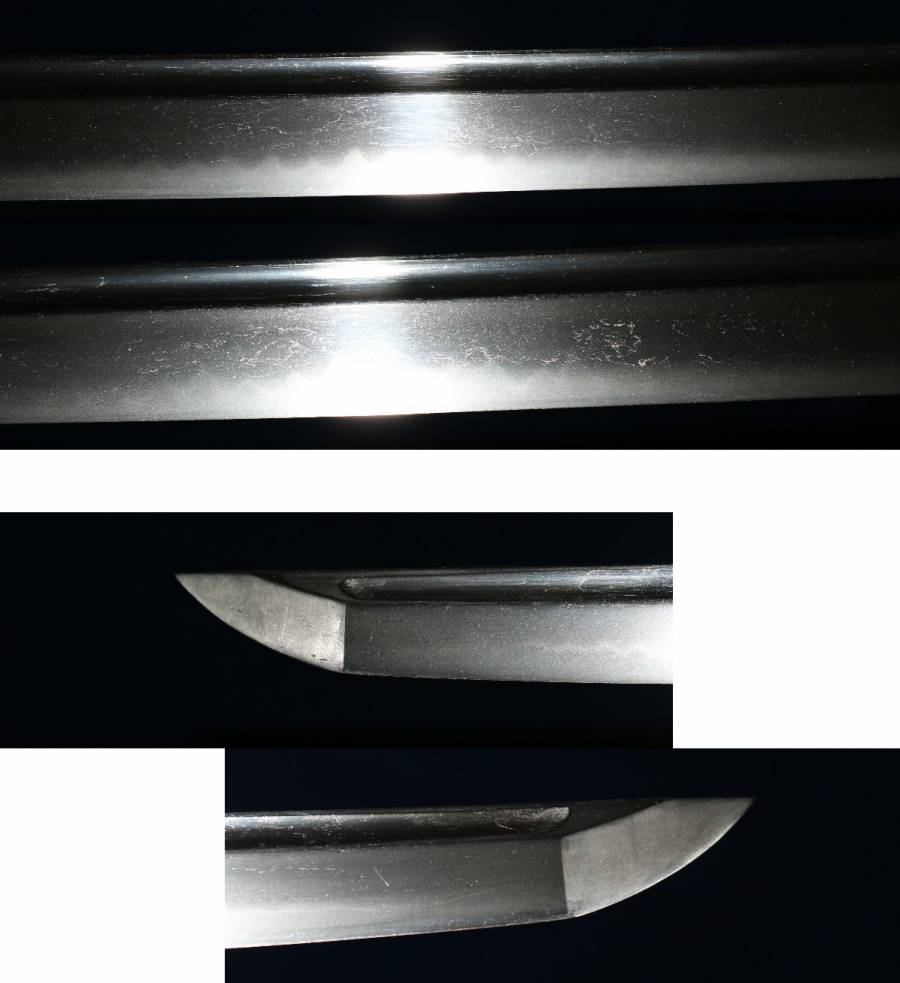

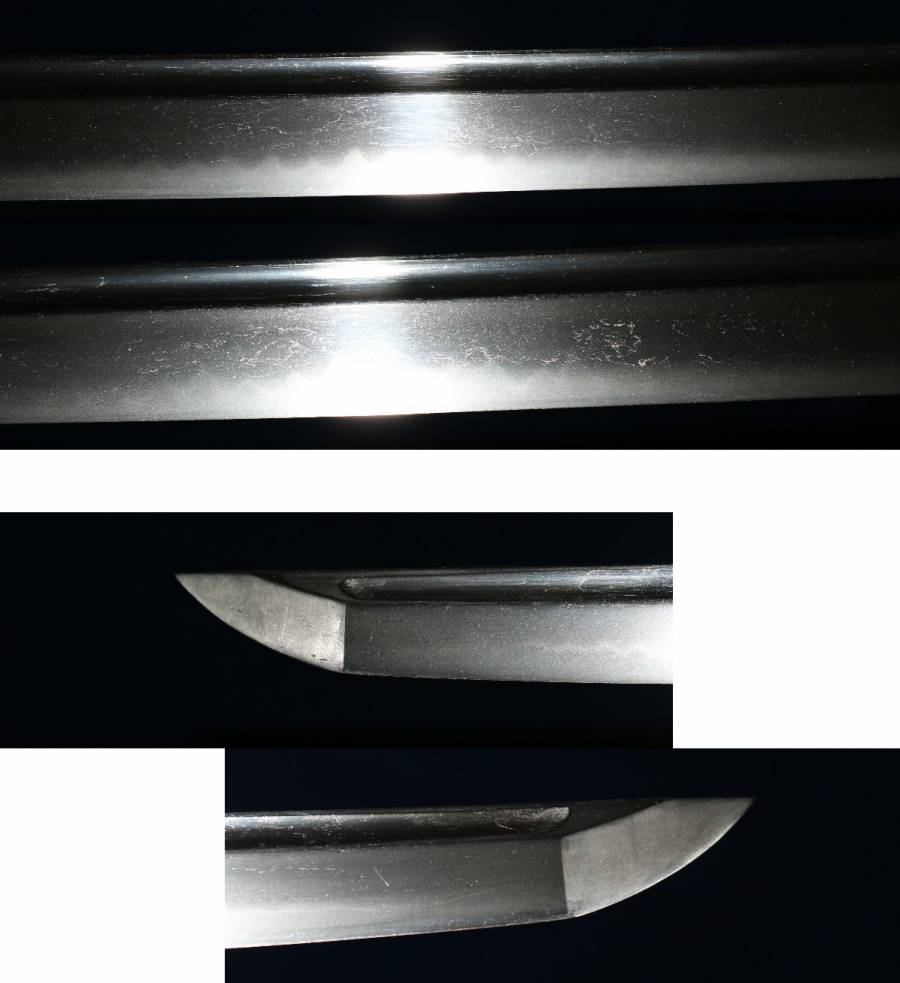

作風は、棟の重ねが薄く鎬筋高く、平肉が付かない造り込みに特徴が有り、平造りの小脇差、短刀、槍等遺作は多岐に渡っている。

鍛えは、板目肌が流れ肌立ち、鎬地柾目となりやや白け、例外的に小板目肌が良くつむものもある。

焼刃は所謂「三本杉」が著名で、他流派にはない独特の刃文表現である。

本刀は「在銘・孫六兼元」地鉄は美濃特有のやや白けた杢目古風で、表裏に棒樋、鎬下には白け映り表れています。

小足が繁く入る三本杉調となり、帽子焼き詰め風となる。

地刃ともに大変沸強い出来口を示し、若干上げられている茎ではあるが「兼元」の二字が極めて上手鮮やかに切られています。特別貴重刀剣認定書が付属し、備山氏の素晴らし達筆な鞘書きがございます。

本刀は委託品でございますが、なるべく売り切らせて頂きますので、皆様のご入札をお待ち致しております。

お刀の状態につきましては、記載写真良くご参照の上ご納得での入札をお願い致します。

落札後は速やかにお取引き頂けますお方様のみご入札をお願い致します。

評価の悪い方等の入札は、当方の判断にて取り消させて頂きます場合がございます事ご了承ください。

尚、評価新規のお方様でも入札は出来ますが、必ず質問欄より入札のご意志を連絡下さい。

連絡無き入札は、取り消させて頂きます。

落札後は、いかなる理由でもキャンセルは受け付けませんので、入札前に十分にご検討下さいますようお願い致します。

又、落札後の質問にもお答え出来ませんので、気になる点ございましたらオークション開催中に何なりとご遠慮なくご質問下さい。

長さ・・・2尺2寸5分4厘

元幅・・・2.8cm

先幅・・・1.9cm

元重・・・6.8mm

先重・・・4.9mm