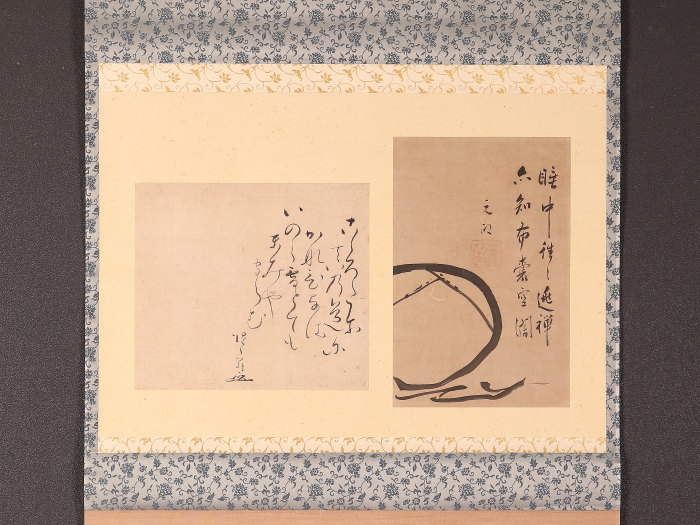

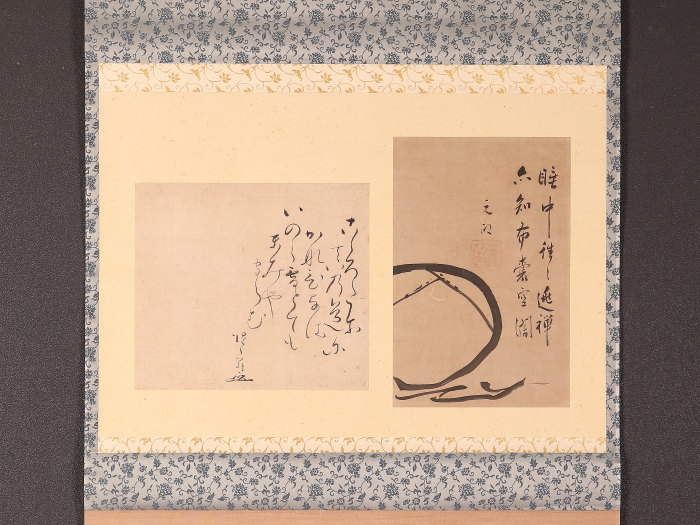

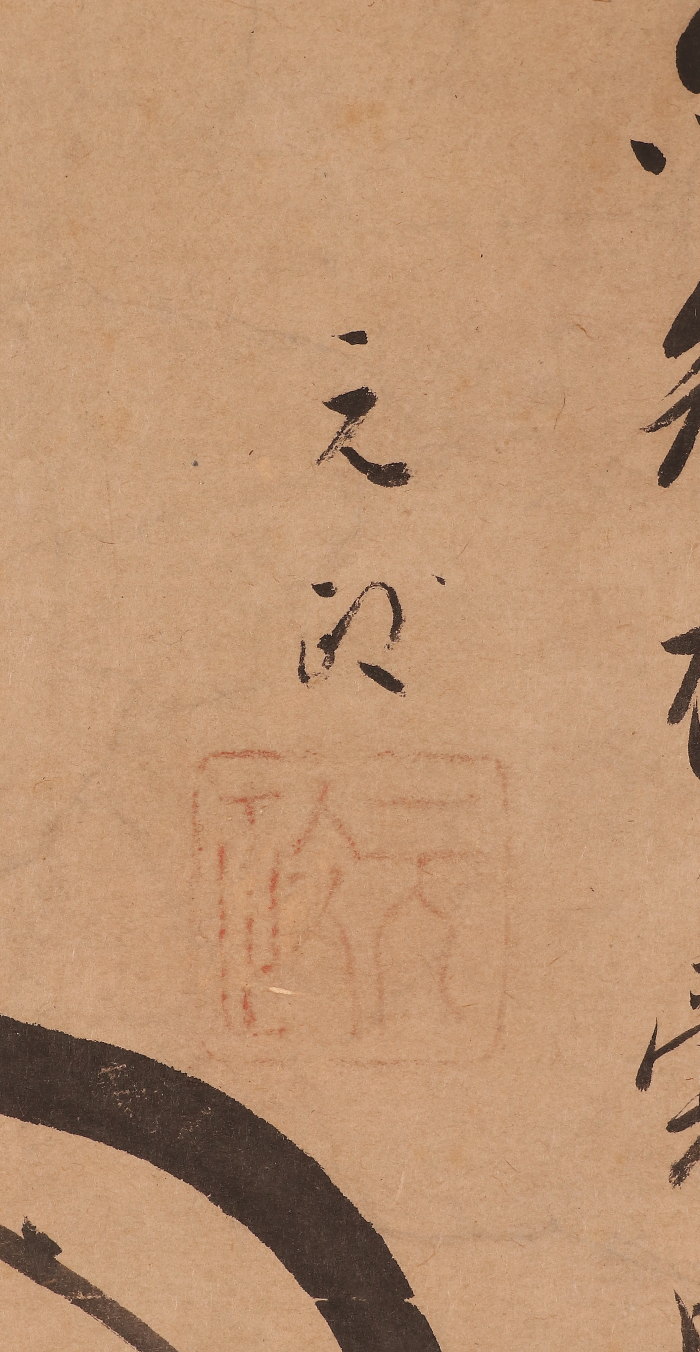

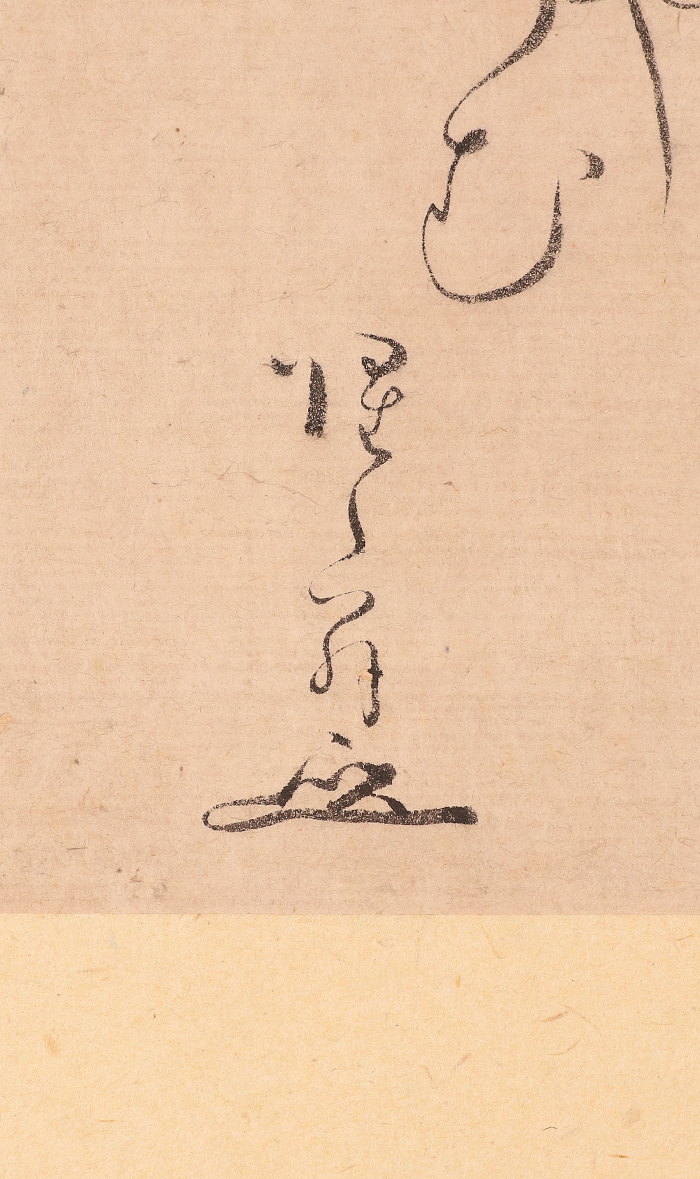

130 x 64 センチ (全体)

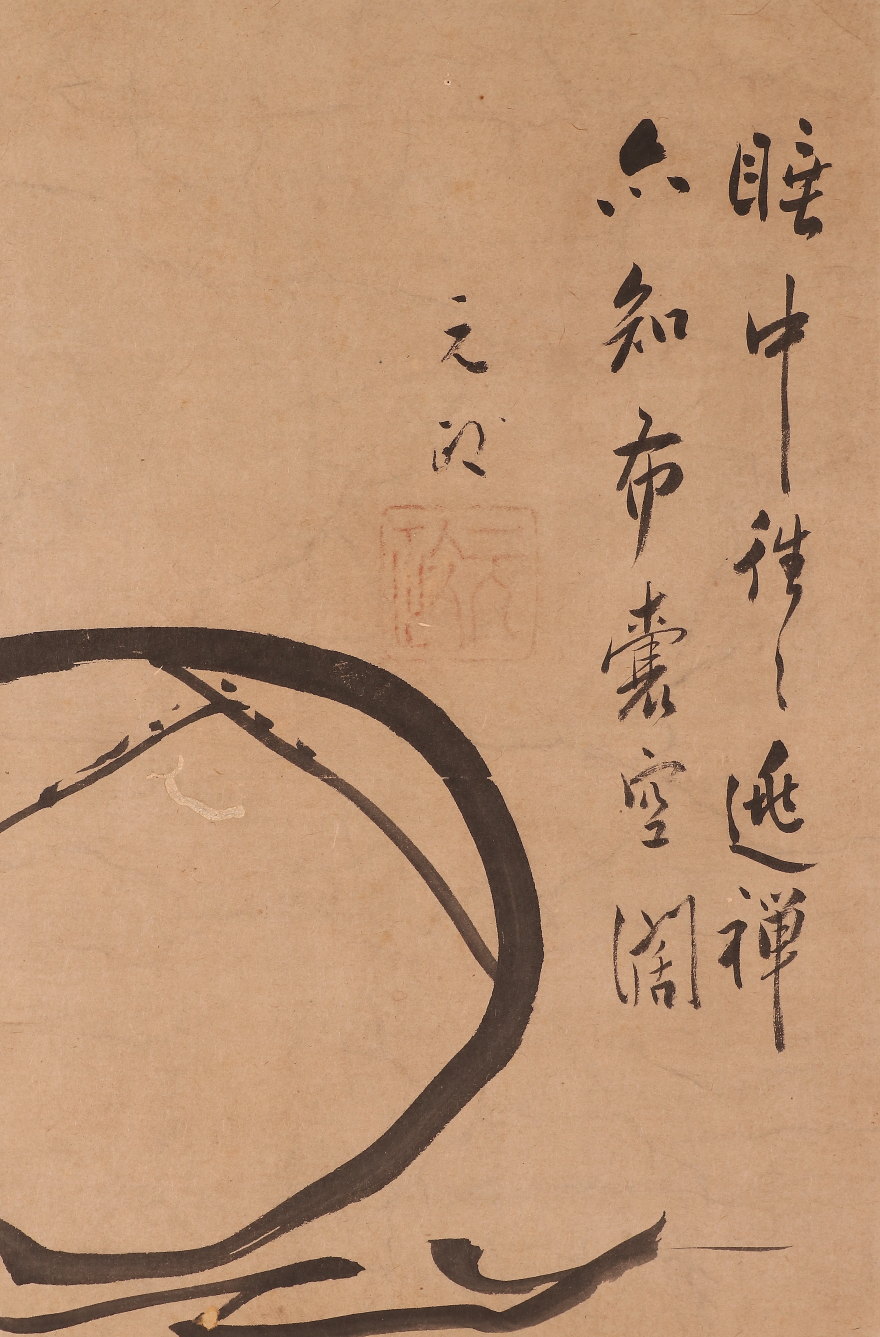

32 x 21 センチ (右:本紙)

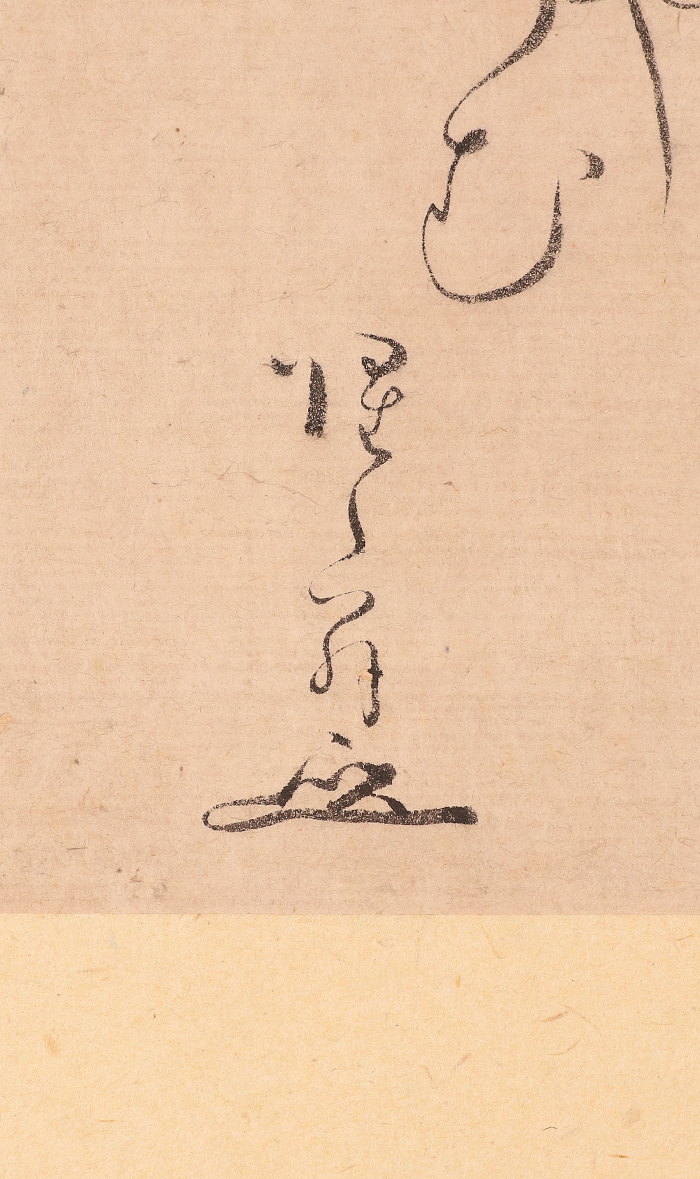

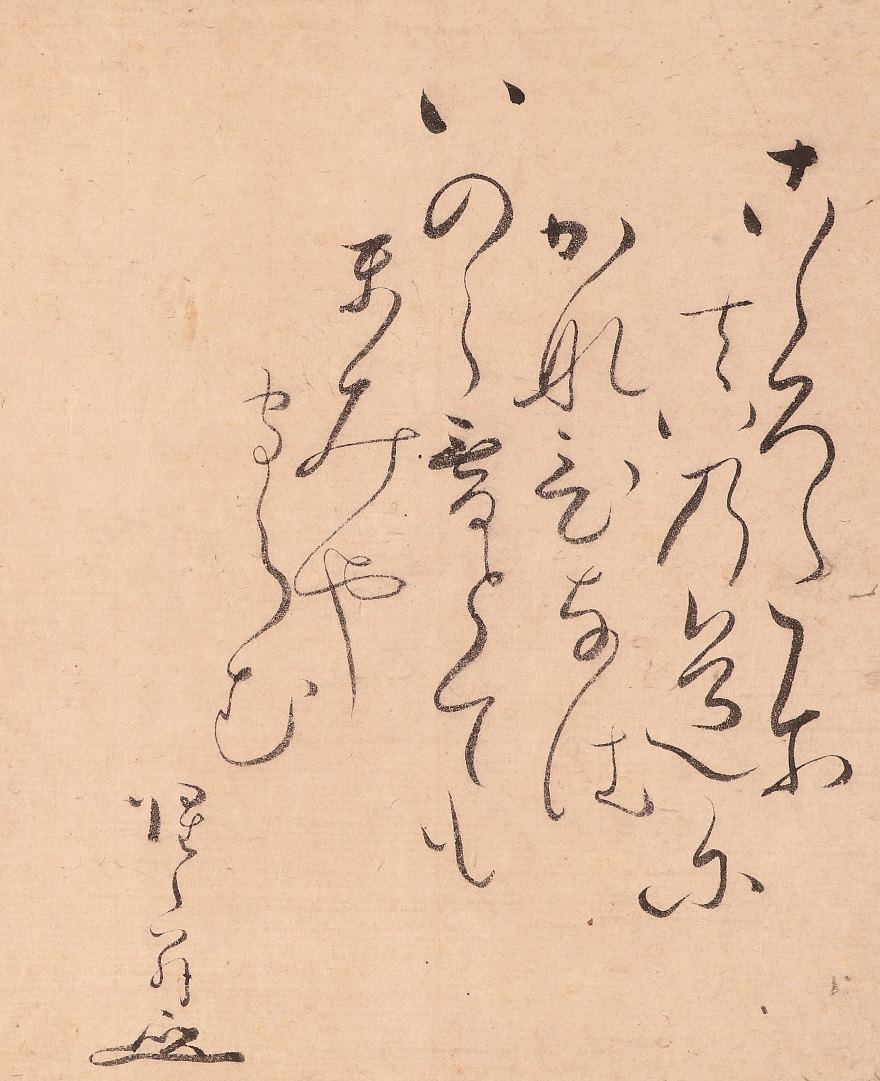

25 x 28 センチ (左:本紙)

軸先:木

※全体サイズは表具の端から端のサイズです。軸先部分は含みません。

※商品・軸先の状態につきまして下記【重要なおしらせ】項目をご一読お願いいたします。

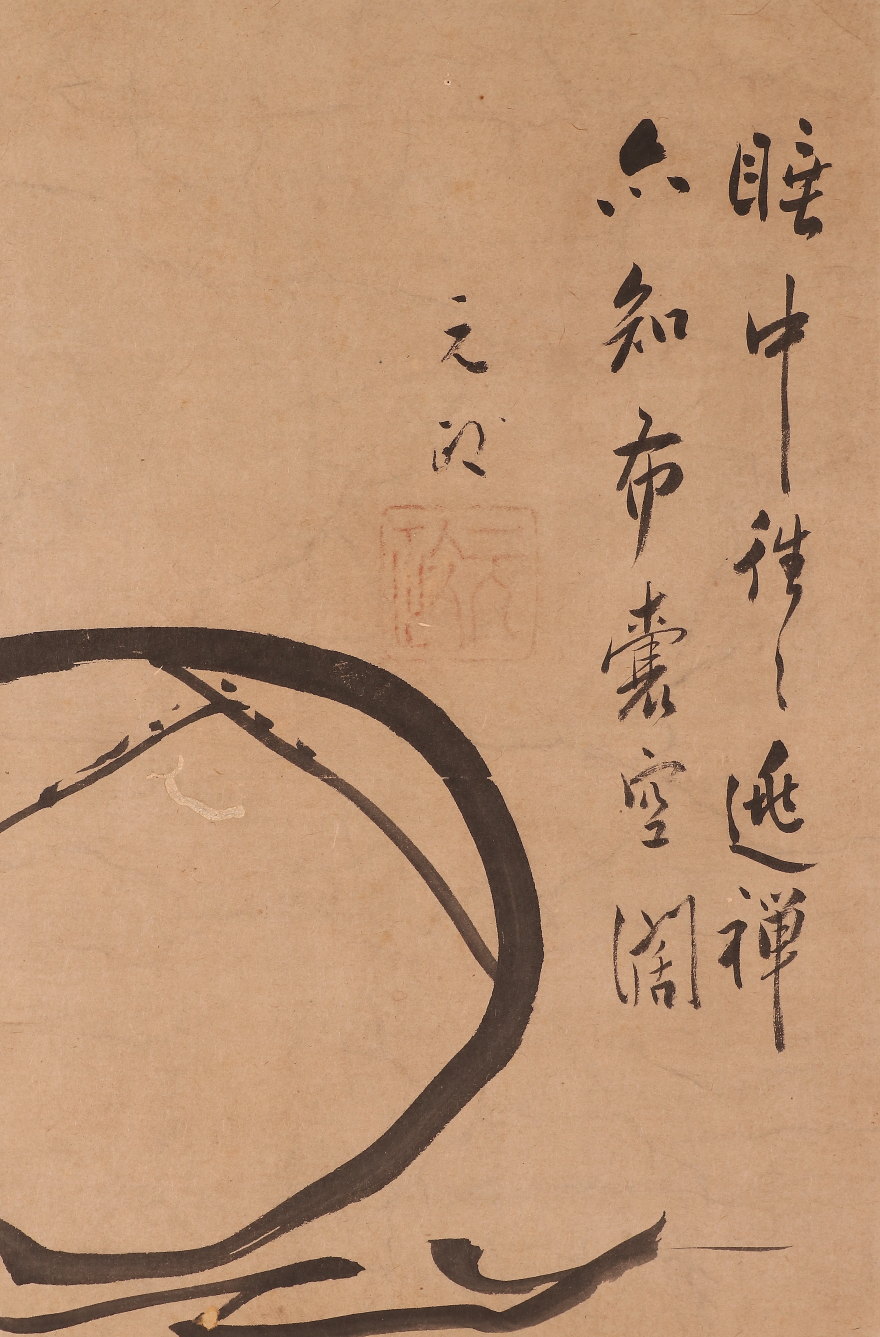

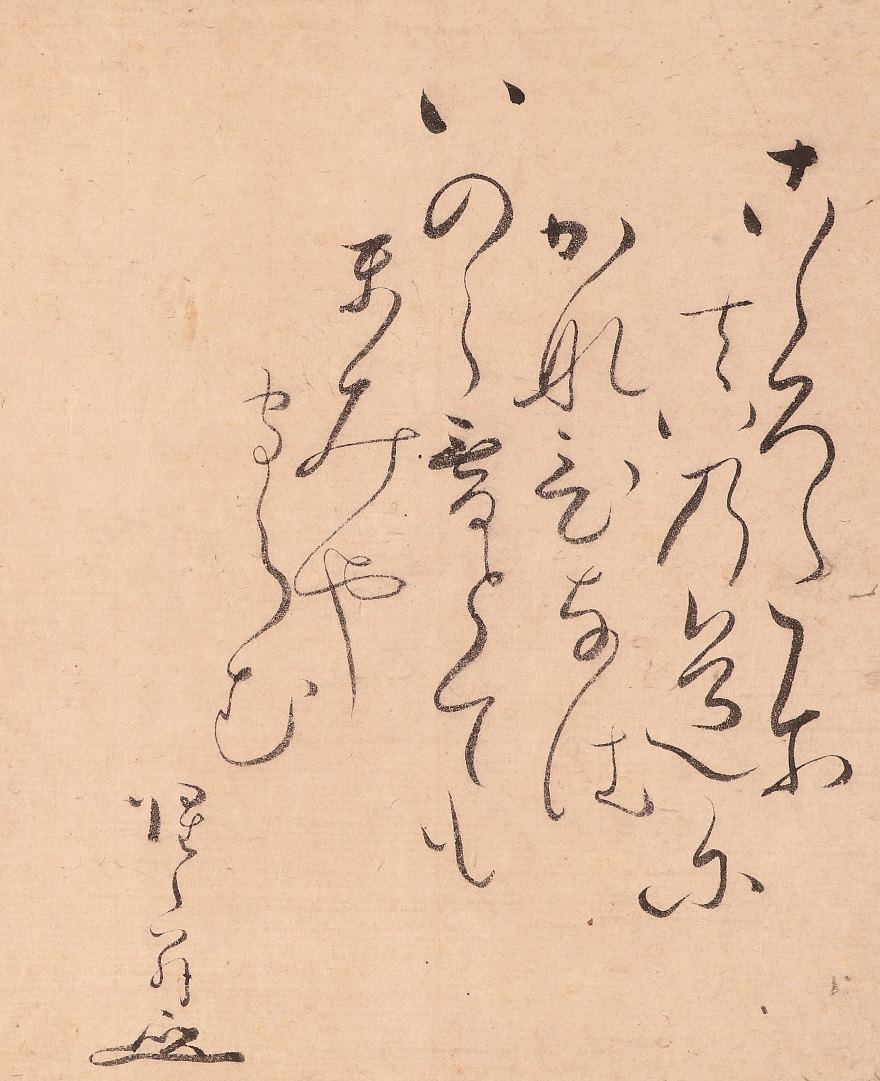

紙本(印刷ではなく、描かれている作品です。)

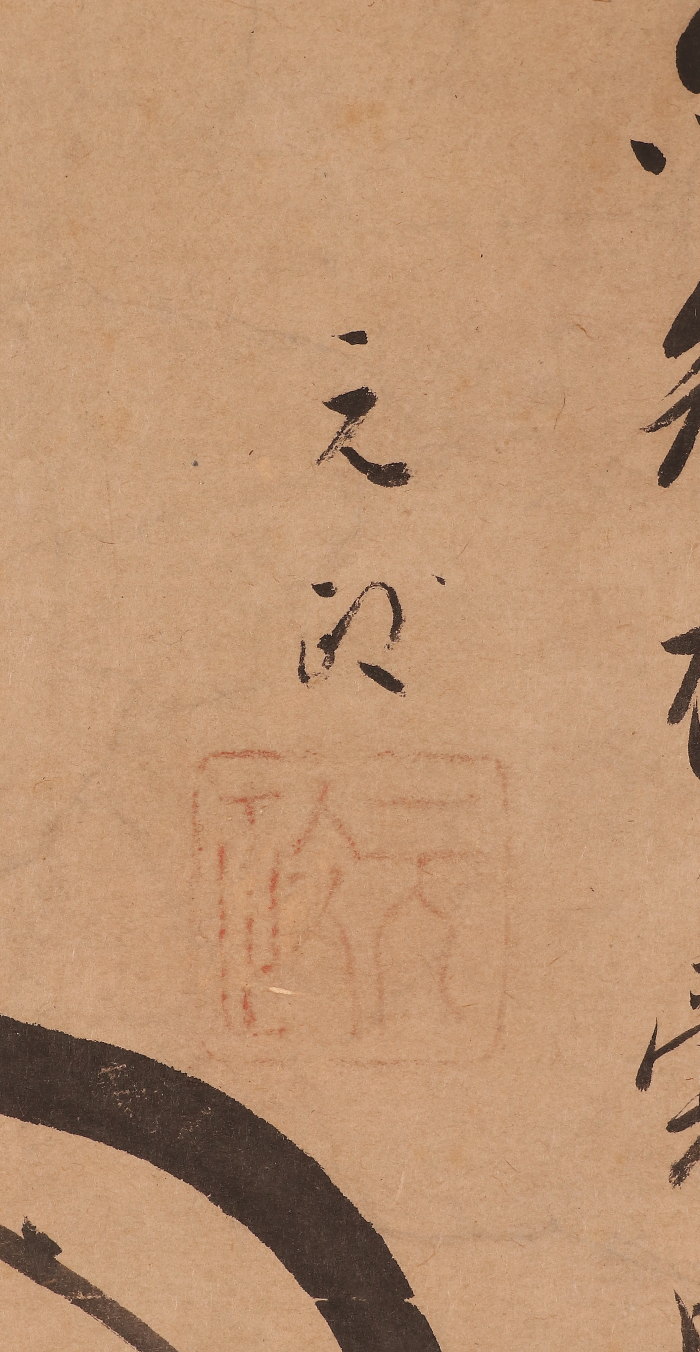

【深草元政】1623-1668

江戸時代前期の僧。元和9年2月23日生まれ。幼名は源八郎、俊平。号は妙子・泰堂・空子・幻子・不可思議など。もと近江(滋賀県)彦根藩士。慶安元年京都の日蓮宗妙顕寺の日豊のもとで出家。明暦元年京都郊外の深草に称心庵をむすぶ。詩文にすぐれ,北村季吟,熊沢蕃山,陳元贇らとまじわる。京都深草瑞光寺の開山で,日政と号した。石井元好の5男,13歳のとき彦根藩主井伊直孝に近侍。19歳で病を得て出家の三願を立てた。「一に出家せん,二に父母に孝養をつくさん,三に天台三大部を読了せん」と。26歳のとき,致仕して妙顕寺日豊の門に入る。33歳におよび,深草に称心庵(のち瑞光寺)を結び,ここを拠点に修行に励む一方,石川丈山 ら多くの文人墨客とつきあいを結んだ。宗学者とともに文人としても有名で,旅日記『身延道の記』は後水尾院より嘉賞された。三願を成就したその生涯の足跡は大きい。

【松花堂昭乗】1584-1639

天正12年生まれ。京都石清水八幡宮滝本坊の住職。書は松花堂流,滝本流とよばれる。本阿弥光悦,近衛信尹とならんで寛永三筆のひとり。画,茶もよくし,水墨画に「葡萄に鶏図」がある。寛永16年9月18日死去。56歳。堺(大阪府)出身。俗名は中沼式部。別号に惺々翁、南山隠士等。

※付属品につきまして

商品は画像に写っている物が全てになります。

木箱、タトウ箱などの有無につきましても画像をご覧いただき御判断お願いいたします。

|

|