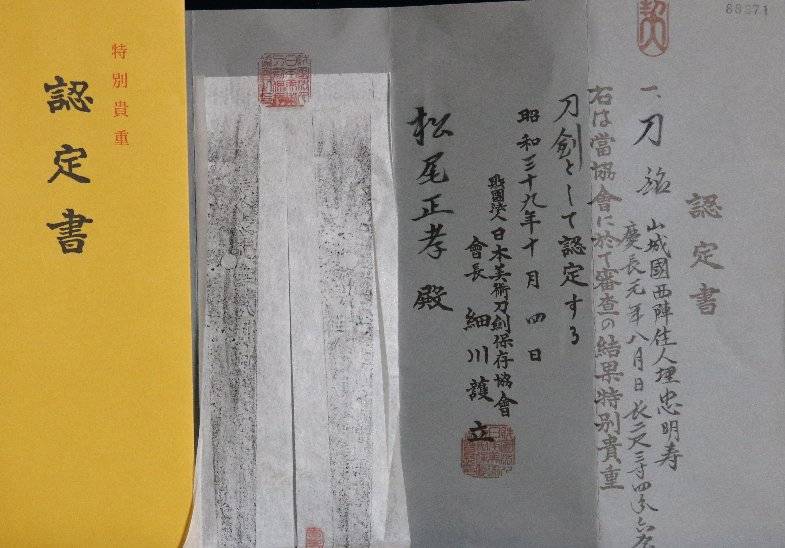

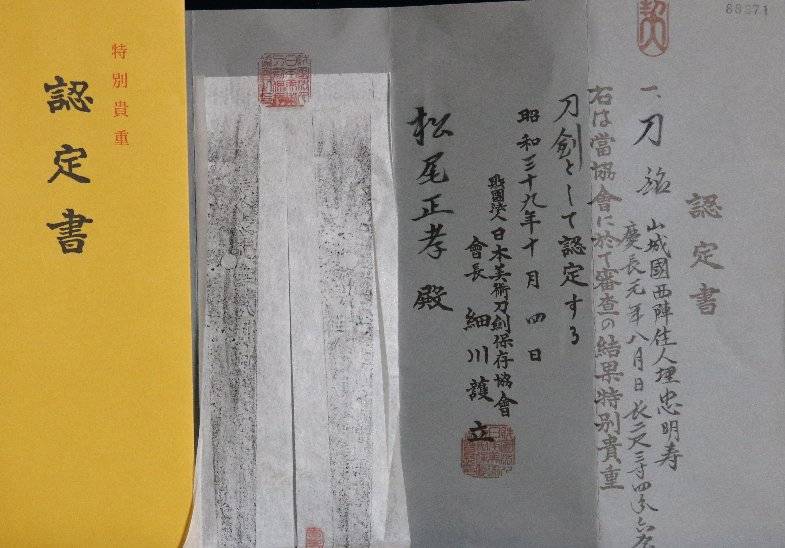

新刀最上作・新刀鍛冶の祖 「 埋忠明寿 」2尺3寸5分弱・慶長元年裏年紀有り・本間薫山先生鞘書き・特別貴重刀剣

新刀最上作・新刀鍛冶の祖 「 埋忠明寿 」2尺3寸5分弱・慶長元年裏年紀有り・本間薫山先生鞘書き・特別貴重刀剣

「埋忠明寿」は、永禄元年生まれ、江戸時代初期慶長のころの山城国の刀工で有り、元来は刀剣金工師で有った異色の刀工である。

新刀以降の鍛刀法である水挫し法を考案したと言われ、新刀鍛冶の祖と仰がれるほか「初代・忠吉」などの優れた弟子を育成することにも尽力し( 埋忠一門 )の実質的な祖とも言われている。

元来が( 足利将軍家 )に仕える金工師であったためか、作刀数は大変に少ない。

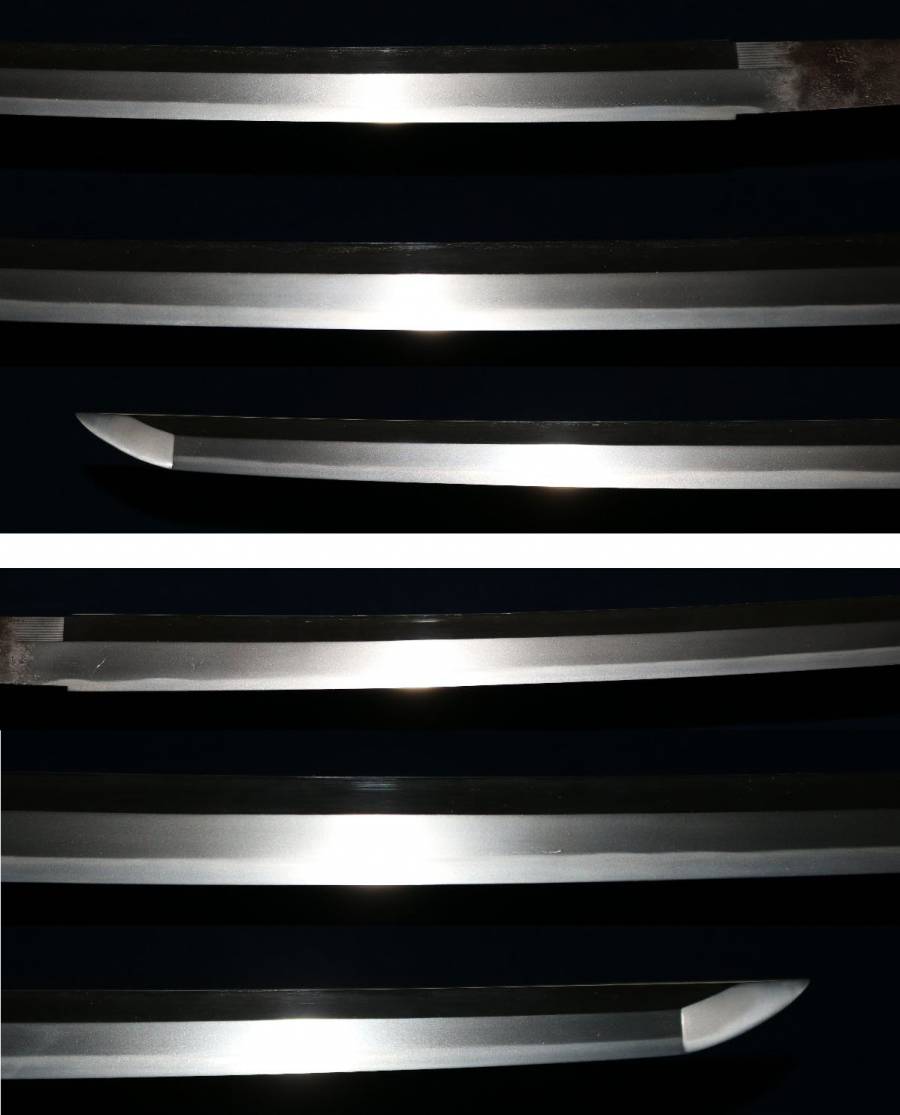

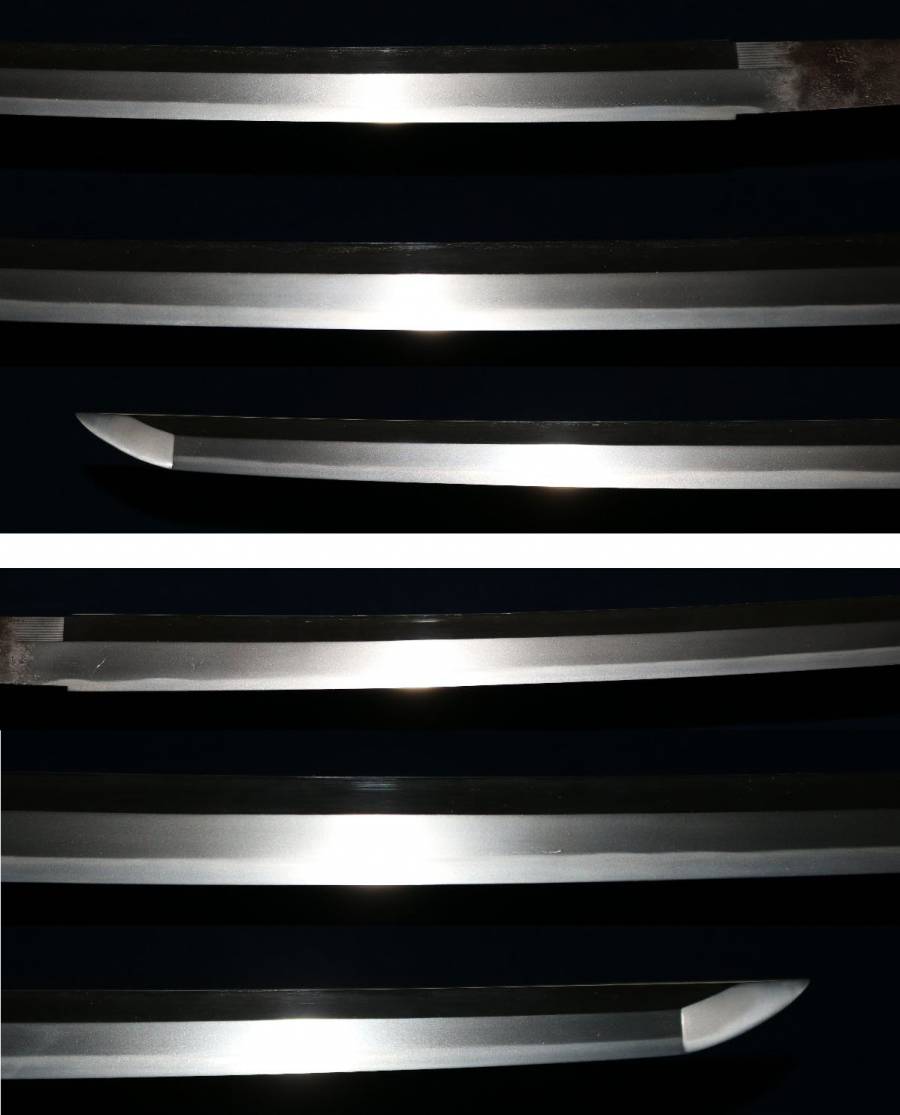

作柄としては、刃文は直刃・湾れ刃などを焼く。

元来は金工師であるため、鍔、はばきなどの金工作品も非常に評価が高い。

( 埋忠一門 )は、刀剣と刀装具を製作するのみならず、刀剣鑑定の権威であった「本阿弥家」の鑑定を基に、古い太刀を打刀に切り詰めて仕立て直す磨上げの専門家集団でもあり、磨上げに伴って茎に金で象嵌した銘を施すなどもした。

名刀に関するこれらの作業のうち( 慶長10年 )から( 万治3年 )までのものについては、刀剣集『埋忠刀譜』に刀剣の押形と共に詳細に記録されている。

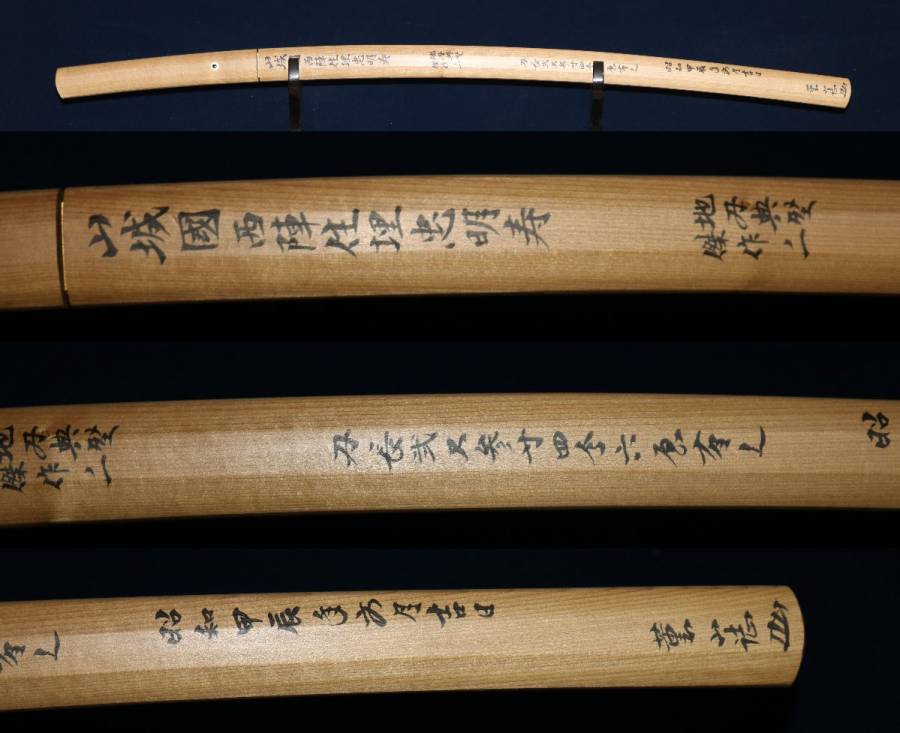

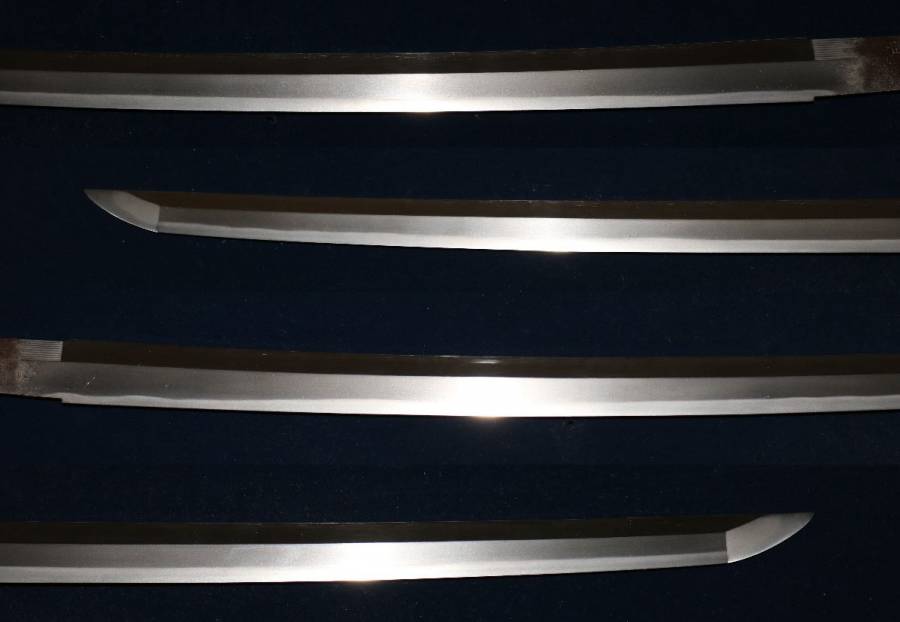

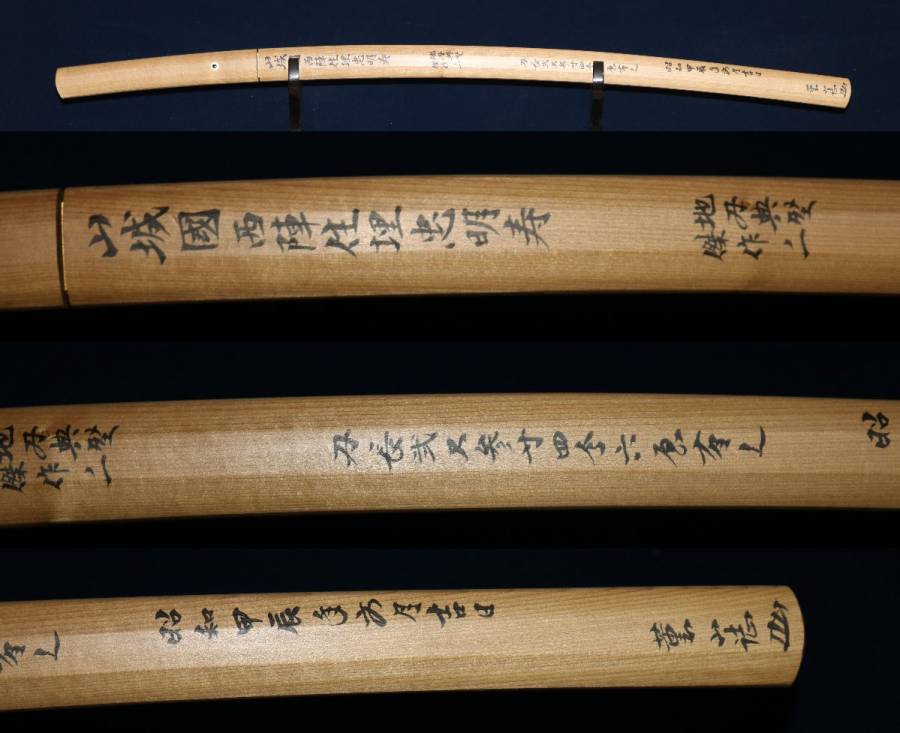

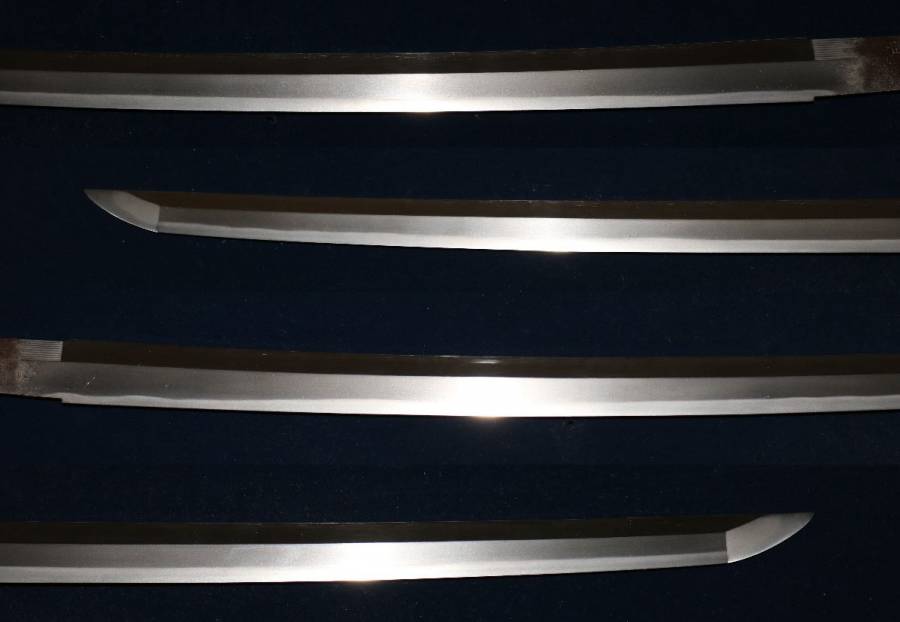

本作は、表に「山城国西陣住人埋忠明寿」の長銘を切り、裏には「慶長元年」の裏年期、2尺3寸超えの見事な堂々たる刀姿、鍛え極めて精緻ない板目一点の曇りなく、刃はやや腰の低い直刃、帽子小丸で返る。

直弟子の「初代・忠吉」は、まったく師の作風を受け継いでいるといえる。

本間薫山先生の鞘書きがあり、特別貴重刀剣認定書が付属しています。

本刀は委託品でございますが、なるべく売り切らせて頂きますので、皆様のご入札をお待ち致しております。

尚、評価新規のお方様でも入札は出来ますが、必ず質問欄より入札のご意志を連絡下さい。

連絡なき入札は、当方の判断にて取り消させて頂きます場合がございます事ご了承下さい。

お刀の状態に付きましては、記載写真をよくご参照の上、ご納得の上でのご入札をお願い申し上げます。

又、落札後はいかなる理由でもキャンセルは受け付けませんので、入札前に十分にご検討下さいますようお願い致します。

落札後の質問にもお答え出来ませんので、気になる点ございましたらオークション開催中に何なりとご遠慮なくご質問下さい。及び、落札後は速やかにお取引き頂けますお方様のみ、ご入札の程をよろしくお願いいたします。

長さ・・・2尺3寸4分6厘

元幅・・・約3.1cm

先幅・・・約2.0cm

元重・・・約7.0mm

先重・・・約5.0mm