| 商品詳細 |

|

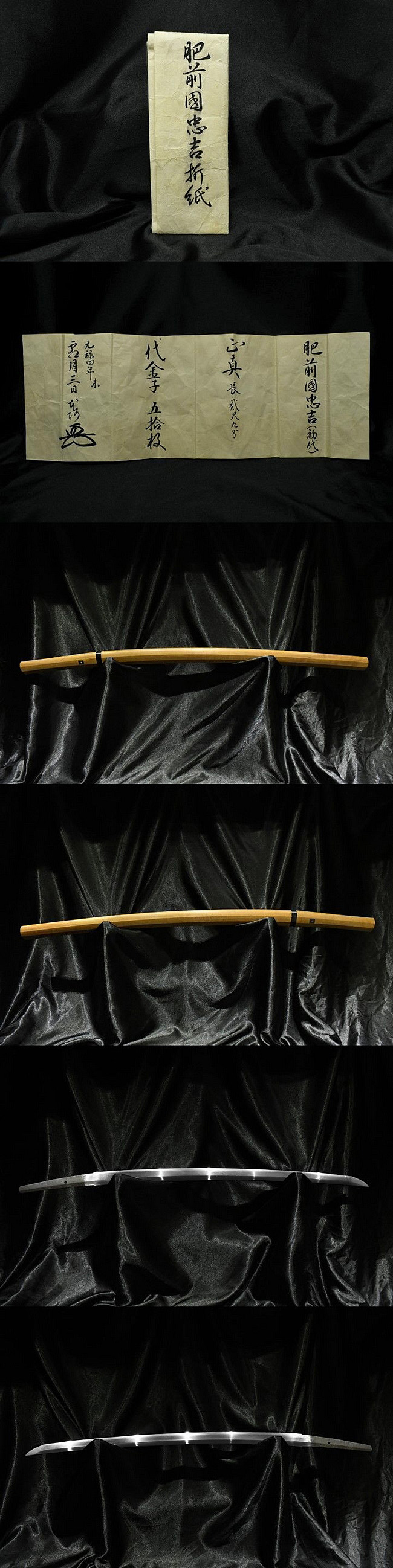

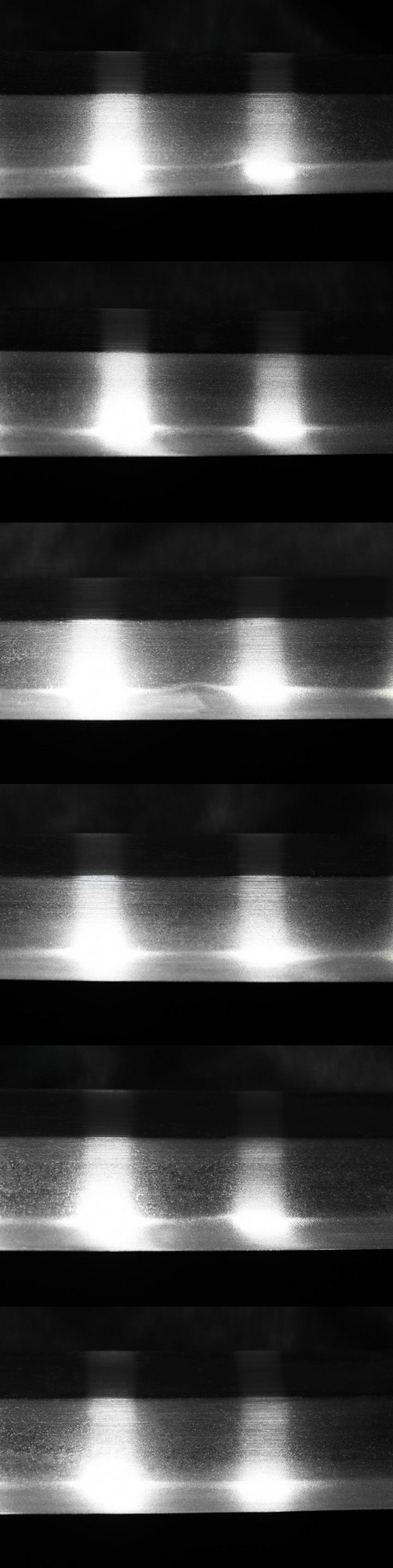

表【肥前国忠吉】 裏【】 種別:刀 サイズ:長さ 63.4cm 反り: 1.5cm 目くぎ穴 1個 元幅:約 3.289cm 元重:約 0.734cm 先幅:約 2.193cm 先重:約 0.522cm 刀身重量:約 721g(ハバキ・柄をとった状態) ハバキ重量:約 35.9g 鞘全長:約 89.2cm |

説明:古い蔵に保管されていた刀です。銘肥前国忠吉で新刀最上作の大名刀です。折り紙もついており出来よく特別保存問題なさそうな出来よい一振りです。

忠吉:新刀期における肥前刀は極めて重要な位置を占め、主流の忠吉家をはじめ各流派が出て展開しました。初代忠吉は肥前長瀬村(現在の高瀬村)で元亀三年(1572)に生まれ、橋本新左衛門と称し、元は武家であったとも言われています。忠吉は十三歳で長瀬村の某鍛冶工(肥後同田貫善兵衛)の家に倚り刀剣鍛法に従事しました。慶長元年(1596)藩命により一門の宗長と共に京の埋忠明寿門に入り、忠吉は鍛刀を、宗長は彫刻を学びました。佐賀城下に転任し佐賀藩鍋島家の抱工として活躍し、最初の年紀作は慶長五年(1600)二十九歳に始まります。元和十年(1624)再び上京して同年二月三十日改元、寛永元年(1624)五十三歳で武蔵大掾受領後に忠広と改銘します。同年帰国。寛永九年(1632)八月十五日六十一歳で没しました。初代忠吉は約三十年にわたって作刀したが駄作がなくどれも水準以上の出来が優れたものであります。「肥前国忠吉」と五字銘に切った為、五字忠吉と通称があります。京の國広と並び賞される新刀の名工で新刀最上作にランクされ、最上大業物であります。

|

注意事項

・入札・落札後のキャンセル・返品は不可となります。※キャンセルされる方は悪戯入札と判断します。

・いたずら入札は例外なく警察に被害届を出します。入札は慎重にお願いします。

・商品が到着しましたら受け取り連絡をお願いします。ない場合は悪い評価になるため一日以内に受け取り連絡をお願いします。

・落札後は早急にメッセージまたはお客様情報の入力をお願いいたします。

・落札後1日以内にご入金できる方のみお願いします。無理な場合はご参加をお控え下さい。

・受け取りに2.3日と時間がかかる場合は処理ができませんので先に受け取り連絡をお願いします。相互評価で終了とさせていただきます。

・落札後の質問はお断りいたします。

・基本的にご質問には返信できませんので写真での判断でお願いいたします。

・入札後のクレーム等には、一切お答えできません。

・鑑定書のない刀が偽銘等は保証できないため画像でご判断ください。

・評価が新規や低い方、悪いが多い方は入札を削除する場合がございます。購入意思がある場合は事前にご連絡ください。

・商品は画像にあるものがすべてです。

支払方法

Yahoo!かんたん決済

銀行振込

発送詳細

発送方法

定形郵便・定形外郵便・ゆうパック・クロネコ・佐川のいずれかの発送になります。

紙・プチプチ袋・段ボール紙等に包んでの発送となります。

段ボール箱での発送はできません。

その他

送料は2300円とさせていただきます。

・北海道・沖縄・離島地域は300円を別途頂きます。

・入札・落札後のキャンセル・返品は不可となります。※キャンセルされる方は悪戯入札と判断します。

・いたずら入札は例外なく警察に被害届を出します。入札は慎重にお願いします。

・商品が到着しましたら受け取り連絡をお願いします。ない場合は悪い評価になるため一日以内に受け取り連絡をお願いします。

・落札後は早急にメッセージまたはお客様情報の入力をお願いいたします。

・落札後1日以内にご入金できる方のみお願いします。無理な場合はご参加をお控え下さい。

・受け取りに2.3日と時間がかかる場合は処理ができませんので先に受け取り連絡をお願いします。相互評価で終了とさせていただきます。

・落札後の質問はお断りいたします。

・基本的にご質問には返信できませんので写真での判断でお願いいたします。

・入札後のクレーム等には、一切お答えできません。

・鑑定書のない刀が偽銘等は保証できないため画像でご判断ください。

・評価が新規や低い方、悪いが多い方は入札を削除する場合がございます。購入意思がある場合は事前にご連絡ください。

・商品は画像にあるものがすべてです。

支払方法

Yahoo!かんたん決済

銀行振込

発送詳細

発送方法

定形郵便・定形外郵便・ゆうパック・クロネコ・佐川のいずれかの発送になります。

紙・プチプチ袋・段ボール紙等に包んでの発送となります。

段ボール箱での発送はできません。

その他

送料は2300円とさせていただきます。

・北海道・沖縄・離島地域は300円を別途頂きます。